1. 미분

1.1 미분이란

Differential equations

1. 미분의 정의1.1 변화율(증분)■ 다음과 같이 종속변수가 y이고 독립변수가 x인 y=f(x)가 있다고 했을 때, 독립변수 x의 변화량을 x의 증분이라 하고 델타 기호를 붙여 \( \De

hyeon-jae.tistory.com

■ 어떤 함수 f(x)가 있을 때, 미분은 보통 limh→0f(x+h)−f(x)h로 정의한다. 이는 극한으로 짧은 시간(순간)( ⇔limh→0 )에서의 변화량이다. 간단히 말하면 '변화율'을 뜻한다.

- 예를 들어, 어떤 물체의 시간에 따른 위치가 있을 때, 위치의 1차 미분(위치의 변화율)은 속도이며, 위치의 2차 미분인 시간에 대한 속도 변화율(미분)은 가속도이다.

■ limh→0f(x+h)−f(x)h의 식에서 limh→0은 극한을 나타내며, 이때의 h는 한없이 0에 근접한다는 뜻이다. 그리고 f(x+h)−f(x)h는 다음과 그림과 같이 두 점을 지나는 직선의 기울기이다.

■ 위의 그림에서 a를 x라고 하자. b−a는 x가 시간이 지남에 따라 b−a만큼 변화했을 때의 변화량을 의미하며, 이 변화량을 x의 증분 Δx라고 한다.

■ x축의 변화량 b−a를 b−a=h로 둔다면, a는 x, b는 x+h로 나타낼 수 있다.

■ 이때, x에서의 y의 값은 f(x)이며, x+h에서의 y의 값은 f(x+h)가 된다. 즉, x가 x+h만큼 변화할 때, y는 f(x)에서 f(x+h)만큼 변화한다. 이때의, x의 변화량에 따른 y의 변화량을 증분 Δy라고 한다.

- 이때, y의 변화량은 함숫값인 f(x)와 f(x+h)의 차이이며, 이러한 임의의 두 점에서의 함숫값들의 차이에 대한 값을 '차분'이라고 한다.

■ a=x와 b=x+h라는 두 점에서 함수 f(x)의 변화 비율은, x에 따른 y=f(x)의 변화 비율이므로 분자를 x의 변화량, 분모를 y의 변화량으로 두어 ΔyΔx로 표현할 수 있으며, 이는 다시 f(x+h)−f(x)h로 표현할 수 있다. 이 것을 닫힌 구간 [x,x+h]에서의 '평균변화율'이라고 부른다.

■ 다시 말해, 평균변화율 f(x+h)−f(x)h는 함수 f(x)의 변화 비율이며, 분자가 x의 증가량, 분모가 y의 증가량으로 두 점을 지나가는 직선의 기울기이다. 즉, 평균변화율은 '두 점 x와 x+h를 잇는 그래프의 기울기이다.

■ 평균변화율 f(x+h)−f(x)h에서 x의 증가량(변화율)인 b−a=h를 순간적으로 한없이 0에 가깝게 줄인다면, 그것은 x의 변화 비율이며, 그 값이 바로 y=f(x)의 미분이다.

■ 이때, y=f(x)일 때, x=c에서 평균변화율의 극한값이 존재할 때, 함수 f(x)는 x=c에서 '미분가능'하다고 표현한다. 이 때는 x=c에서 '좌 미분계수'와 '우 미분계수'가 동일할 때이다. 그리고 이때의 값을 x=c에서의 미분값이라고 하며 f′(c)라고 나타낼 수 있다.

■ 이렇게 "어떤 한 점 x=c에서 평균변화율의 극한값 limh→0f(x+h)−f(x)h 이 어떤 구간 [c,c+h]에서 존재할 때, 이 극한값을 f(x)의 도함수"라고 한다.

■ 정리하면, 도함수 limh→0f(x+h)−f(x)h=f′(x)는 하나의 함수이며, limh→0f(x+h)−f(x)h=f′(x)로 나타낼 수 있다.

■ 그리고 이렇게 x=c 예시처럼 함수 y=f(x)의 한 점에서 미분계수가 존재한다면, x=c에서 '미분가능'하다고 표현하는데,

■ x=c에서 '미분이 가능하다'라는 말은, '미분계수가 존재한다'는 말이고, 미분계수(순간변화율) limh→0f(c+h)−f(c)h가 존재한다는 건. 이 극한값이 limh→0f(c+h)−f(c)h=f′(c)로 f′(c)라는 극한값이 존재한다는 것이며, 이 극한값이 존재한다는 것은 다시 좌미분계수와 우미분계수가 같다는 의미가 된다.

■ 좌 미분계수(=좌 기울기)와 우 미분계수(=우 기울기)가 같기 위해서는 함수의 연속을 생각해 본다면, 이는 도함수 f′(x)가 '연속'이어야 한다. 여기서 말하는 '연속'은 함수가 끊기지 않고 이어져 있음을 의미한다.

- x=c에서의 미분계수 f′(c)는 x축의 점 c+h가 c로 한없이 가까워질 때, 그때의 순간변화율로 이는 f(x)의 그래프 위의 점 (c,f(c))에서의 '접선의 기울기'와 같다.

- "f′(c)⇔ f(x)의 그래프 위의 점 (c,f(c))에서의 접선의 기울기"는 f′(x)라는 도함수에 x=c라는 점을 넣었을 때, 도함수의 출력값으로 볼 수 있다.

- 즉, 어떤 한 점에서의 접선의 기울기는 그 점에서의 미분계수와 같은 말이다.

■ 즉, "도함수 f′(x)가 연속이면 미분가능"이라고 할 수 있다.

1.2 수치 미분

■ f′(x)=limh→0f(x+h)−f(x)h를 파이썬에서 완벽하게 구현하기는 어렵다. h→0은 h=0이라는 의미가 아니라, h가 무한히 0으로 좁히는 것을 의미한다. 이때, h가 아주 작은 소수점 단위의 값이 되면 파이썬에서는 실수를 근삿값으로 표현하면서 발생하는 부동 소수점 반올림 오차가 발생할 수 있다.

■ 이와 같은 문제를 개선하기 위해 h의 값을 h=0.0001=1e−4와 같은 문제가 되지 않을 정도의 값으로 사용해서 f′(x)=limh→0f(x+h)−f(x)h를 계산한다. 이렇게 근사하여 함수의 변화량을 구하는 방법을 수치 미분( numerical differentiation)이라고 한다.

■ 수치 미분은 h=0.0001=1e−4처럼 작은 값을 사용하여 진짜 미분을 근사하여 구하기 때문에 어쩔 수 없이 값에 오차가 포함된다. 이 오차를 근사 오차라고 한다.

■ 이 근사 오차를 줄이는 방법으로 '중심차분 또는 중앙차분(centered difference)'이라고 부르는 방법이 있다.

■ 중앙차분은 진짜 미분을 구하는 f′(x)=limh→0f(x+h)−f(x)h에서 분자에 있는 차분(함수값의 차이)인 f(x)와 f(x+h)의 차이를 구하는 대신, 다음과 같이 f(x−h)와 f(x+h)의 차이를 계산한다.

중앙차분: limh→0f(x+h)−f(x−h)2h=f′(x)

- 여기서 점 x에 대한 미분이 진짜 미분이며, 이때의 f′(x)는 점 x에서의 접선으로 초록색 선이다.

- 그리고 빨간색 선은 x와 x+h 지점에서의 기울기를 구하는 방법으로 '전방차분 또는 전진차분(forward difference)'이라고 부른다.

- 파란색 선이 x−h와 x+h에서의 기울기를 구하는 '중앙차분'이다.

■ 위의 그림에서 중앙차분으로 구한 (접선의) 기울기인 파란색 선과 전진차분으로 구한 기울기인 빨간색 선을 비교하면, 진짜 기울기를 나타내는 초록색 선에 가까운 기울기는 중앙차분으로 구한 파란색 선임을 볼 수 있다.

■ 즉, 전진차분보다 중앙차분으로 구한 기울기가 진짜 미분과 더 근사(approximation)하다. 그래서 진정한 미분값에 근사하기 위하여 중앙차분을 사용하는 것이다.

cf) 실제로 중앙차분이 진정한 미분값에 가깝다는 사실은 테일러 급수를 이용해 증명할 수 있다.

■ 중앙차분을 이용하여 수치 미분을 계산하는 함수는 다음과 같이 정의할 수 있다.

def numerical_diff(f, x, eps = 1e-4):

## x_0은 x - h, x_1은 x + h에 해당된다.

x_0, x_1 = Variable(x.data - eps), Variable(x.data + eps)

y_0, y_1 = f(x_0), f(x_1)

c_diff = (y_1.data - y_0.data) / (2 * eps) # 중앙차분에 대한 식

return c_diff- 중앙차분을 이용하여 수치 미분을 계산하는 numerical_diff의 세 번째 인수 eps는 아주 작은 값(엡실론)을 의미하는 인수로, 이는 h에 해당된다.

- 이때 h는 앞서 말한 부동 소수점 반올림 오차를 피하기 위해, 문제가 되지 않을 정도의 값인 0.0001을 기본값으로 설정하였다.

- 그리고 첫 번째 인수 f는 미분의 대상이 되는 함수로 다음과 같이 정의한 Function 클래스의 인스턴스이다.

class Function:

def __call__(self, input):

x = input.data

y = self.forward(x) # 사용자가 원하는 연산은 forward 메서드에서 진행된다.

output = Variable(y)

return output

def forward(self, x):

raise NotImplementedError()- 두 번째 인수 x는 미분을 계산하는 변수로, 다음과 같이 정의한 Variable 클래스의 인스턴스이다.

class Variable:

def __init__(self, data):

self.data = data■ 예를 들어, 다음과 같이 제곱을 연산하는 함수(= y=x2)에 대해 수치 미분을 계산한다면

class Square(Function):

def forward(self, x):

return x**2x = Variable(np.array(2.0))

f_square = Square()

dy = numerical_diff(f_square, x)

print(dy)

```#결과#```

4.000000000004

````````````- 계산 결과를 보면, 수치 미분으로 인해 근사 오차를 포함한 결과 값이 출력되는 것을 확인할 수 있으며, 중앙차분을 이용하여 수치 미분을 계산하였기 때문에 근사 오차의 값이 매우 작음을 볼 수 있다.

- 위의 결과 미분한 값이 4.000...이다. 즉, x를 2.0에서 아주 작은 값만큼 변화시켜면 y의 값은 4.000..만큼 변한다는 의미이다.

1.3 수치 미분을 이용한 합성 함수의 미분

■ 다음과 같이 f(x)=x4)를연산하는함수와\(g(x)=2x−1를 연산하는 함수에 대한 클래스를 정의한 다음, 수치 미분을 이용하여 합성 함수 (g∘f)(5)를 계산해보자.

class f_x(Function):

def forward(self, x):

return x**4

class g_x(Function):

def forward(self, x):

return 2*x -1

ff = f_x()

g = g_x()

x = Variable(np.array(2.0))

print(g(x).data, ff(x).data)

```#결과#```

3.0 16.0

````````````## 합성 함수 형태를 사용자 정의 함수(def)로 정의하기

def function_composition(x): # x는 Variable 클래스의 인스턴스

## 함수 클래스의 인스턴스 생성

g = g_x()

f = f_x()

return f(g(x))dy = numerical_diff(function_composition, x)

print(dy)

```#결과#```

216.00000096022143

````````````- 합성 함수를 function_composition이라는 함수로 정의하였다.

- 파이썬에서 함수도 객체이기 때문에 다른 함수에 인수로 전달할 수 있다.

■ 합성 함수 y=f(g(x))를 미분하면, 속미분으로 인하여 y′=f′(g(x))⋅g′(x)가 된다.

■ 그러므로 위의 합성함수는 y=(2x−1)4이며, 이를 미분하면 y′=4(2x−1)3⋅2가 된다. 여기에 x=2를 넣으면 x=2에서 y=f(g(x))의 미분값이며, 그 값은 216이다. 이는 x=2에서 아주 작은 값 h만큼 변화시키면 y의 값은 216배만큼 변한다는 것을 의미한다.

1.4 수치 미분의 문제점

■ 1.2, 1.3에서 중앙차분을 이용하여 수치 미분을 계산하는 함수를 정의해서 단순한 함수에 대한 미분과 합성 함수에 대한 미분값을 계산했을 때,

■ '4.000000000004', '216.00000096022143'처럼 미분값에 근사 오차 '.000000000004', '.00000096022143'가 포함되는 것을 확인할 수 있었다.

■ 이러한 오차는 대부분의 경우 1.2, 1.3의 예시처럼 매우 작은 값을 가지지만, 어떤 연산이냐에 따라서 오차가 매우 커질 수도 있다.

■ 또한, 수치 미분을 이용하면 변수가 여러 개인 계산을 미분할 경우, 변수 각각을 미분해야 하기 때문에 이런 경우에는 계산량이 많아진다. 그러므로 변수가 수백, 수천만 개 이상인 신경망에서는 손실(loss) 계산을 수치 미분으로 하기에는 무리이다. 그래서 수치 미분이 아닌 '역전파(backpropagation)'를 사용하는 것이다.

2. 역전파(BackPropagation) 이론

■ 파이썬에서 수치 미분을 이용해 미분을 근사하여 계산할 수 있지만, 이 방법은 정확도, 계산 비용에 문제가 있다.

■ 역전파를 이용하면 결과 값의 오차도 더 적게하고 미분 계산을 더 효율적으로 할 수 있다.

■ 이러한 역전파의 근본은 연쇄 법칙(chain rule)에 있다.

2.1 연쇄 법칙(Chain Rule)

■ 연쇄 법칙에 따르면, 여러 개의 함수가 연결된 합성 함수의 미분은, 합성 함수를 구성하는 각각의 함수들을 미분한 후 곱한 것과 같다.

■ 다시 말해, 연쇄 법칙은 합성 함수의 미분에 대한 성질이다.

■ 합성 함수는 두 함수 f,g가 f:X→Y, f:Y→Z로 주어졌을 때 X의 임의의 원소 x에 Z의 원소 g(f(x))를 대응 시키는 새로운 함수를 f와 g의 합성 함수 (g∘f)라고 한다.

■ 합성 함수의 미분은 이 합성 함수를 구성하는 각 함수의 미분의 곱으로 마치 사슬로 이어져 있는 것처럼 나타낼 수 있다. 이것이 연쇄 법칙의 원리이다.

■ 함수 z=f(x,y)에서 x,y가 각각 변수 t의 함수일 때, z는 t만의 함수라고 볼 수 있다. 따라서 미분 시, 다음과 같이 z의 t에 대한 도함수를 생각할 수 있다.

- z=f(x,y),x=A(t),y=B(t)라고 하면, z에 대한 t의 미분 dtdz는 dzdt=∂z∂x⋅dxdt+∂z∂y⋅dydt=fx⋅dxdt+fy⋅dydt로 각 함수의 미분의 곱으로 나타낼 수 있다.

- 이는dzdt (= z에 대한 t의 미분), ∂z∂x (= x에 대한 z의 미분)와 dxdt (= t에 대한 x의 미분)을 곱한 값에 ∂z∂y (= y에 대한 z의 미분)와 dydt (= t에 대한 y의 미분)을 곱한 값을 더한 것이다.

- 이 연쇄 법칙은 마치 복잡한 계산인 'z에 대한 t의 미분'을 분해하여 단순한 미분 계산으로 구성해서 최종 결과를 계산하는 '국소적 계산'으로 볼 수 있다.

■ 예를 들어, y=F(x)라는 함수가 있을 때, 이 함수는 s=A(x),t=B(s),y=C(t)라는 3개의 함수로 구성되는 합성 함수라고 한다면, 이 합성 함수는 다음과 같은 계산 그래프로 나타낼 수 있다.

■ 이 합성 함수에 대하여 x에 대한 y의 미분은 속미분으로 인해, 다음과 같이 각 함수의 미분의 곱으로 마치 사슬로 연결된 것처럼 나타낼 수 있다.

dydx=dydtdtdsdsdx

- y=f(g(x))라고 할 때, 속미분으로 인하여 y′=f′(g(x))⋅g′(x)

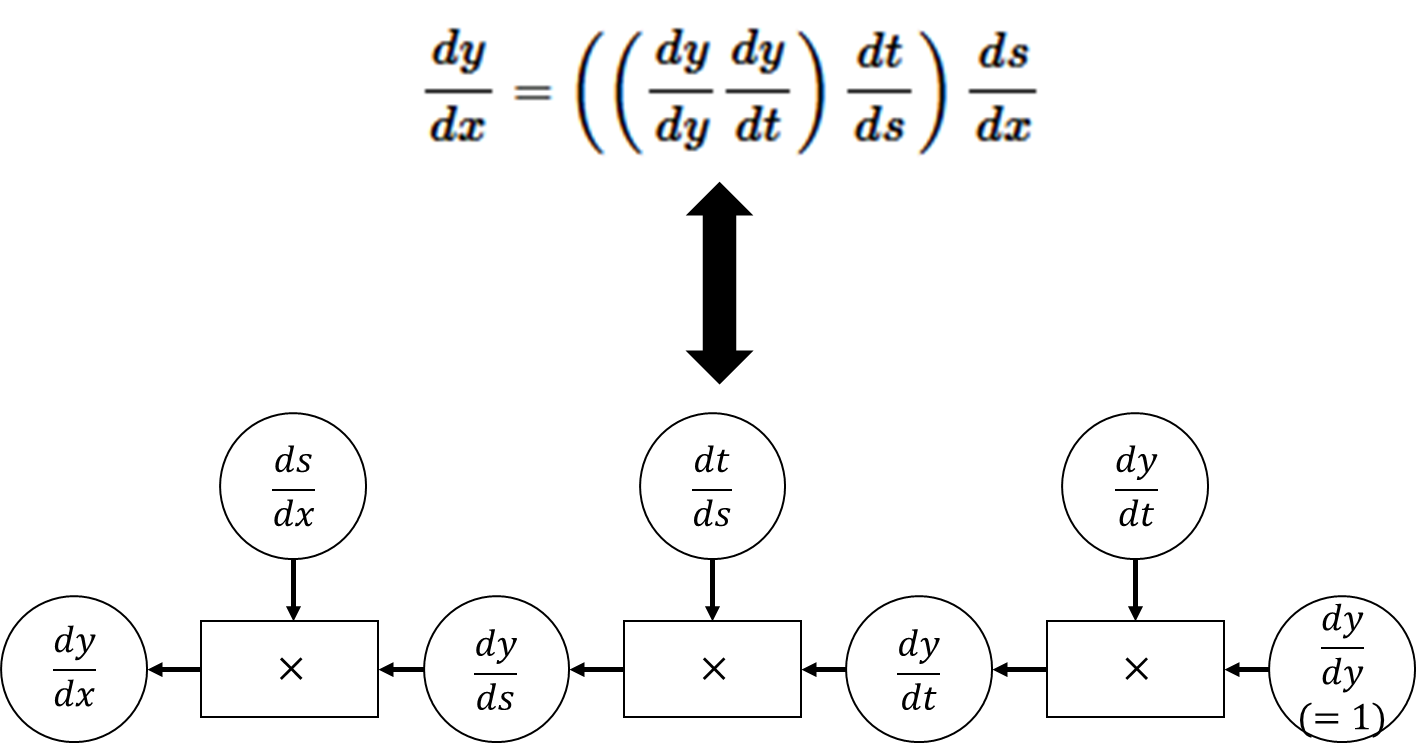

■ 이때, \( \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt} \dfrac{dt}{ds} \dfrac{ds}{dx} \)에서 다음과 같이 1=dydy를 넣어 표현할 수 있다.

dydx=dydydydtdtdsdsdx

2.2 역전파 원리

■ dydx=dydydydtdtdsdsdx 식은 합성 함수의 미분은 합성 함수를 구성하는 각 구성 함수들의 미분의 곱으로 분해할 수 있음을 의미한다.

■ 이 식은 곱셈으로 이루어져 있으므로 어떤 순서로 곱해도 상관없다. 만약, 출력에서 입력 방향(=역방향) 순서대로 계산한다면 다음과 같이 괄호를 씌울 수 있다.

dydx=((dydydydt)dtds)dsdx

■ dydx=((dydydydt)dtds)dsdx 이 식을 괄호 순서에 맞춰 계산한다면,

- ① (dydydydt)=dydt

- ② ((dydt)dtds)=dyds

- ③ dydsdsdx=dydx

■ 이렇게 ① → ② → ③ 순서. 즉, 출력(= y) 방향에서 입력(= x) 방향으로 곱하면 최종적으로 dydx가 계산된다. 이를 계산 그래프로 나타내면 다음과 같다.

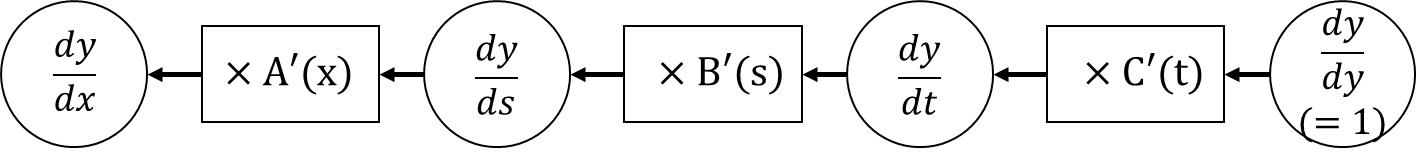

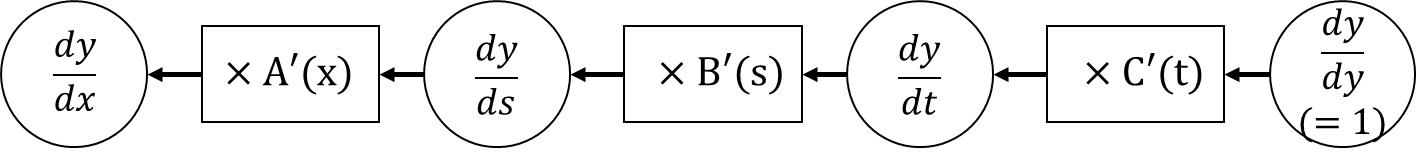

■ 위의 그림을 보면, 먼저 dydy=1에서 시작하여 dydt와 곱한다. 여기서 dydt는 y=C(t)의 미분이므로 dydt=C′(t)로 나타낼 수 있다. 마찬가지로 나머지 도함수에 대해서도 B′(s),A′(x)로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

■ 위의 계산그래프를 보면, 변수 \( y, \; t , \; s , \; x \)에 대한 미분값이 출력방향에서 입력방향으로 전파되는 것을 볼 수 있다. 이것이 역전파이다. 이때, 중요한 것은 전파되는 값이 모두 y의 미분값이라는 것이다.

■ 역전파는 이렇게 한 번의 전파만으로 변수의 개수에 상관없이 모든 변수에 대한 미분을 계산할 수 있다.

■ 이 예시에서 사용한 합성 함수의 순전파 계산 그래프와 역전파 계산 그래프를 비교하면, 순전파와 역전파의 관계를 확인할 수 있다.

■ 예를 들어, 순전파 과정에서 변수 s는 역전파 과정에서의 미분 dyds에 대응된다. 다른 변수도 마찬가지로 순전파 과정에서 변수 t는 역전파 과정에서의 미분 dydt에, 변수 x는 dydx에 대응된다.

■ 또한, 이러한 대응 관계가 순전파 과정의 함수 A,B,C와, 역전파 과정의 함수 A′(x),B′(s),C(′t)에도 적용된다.

■ 정리하면, 변수는 '통상값'과 '미분값이', 함수는 '통상 계산(순전파)'과 '미분값을 구하기 위한 계산(역전파)'이 존재하는 것으로 볼 수 있다.

■ 역전파를 통해 dydx의 값을 계산하기 위해서는 역전파 계산 그래프의 함수 A′(x),B′(s),C(′t)에 있는 변수 x,s,t의 값이 필요하므로, 먼저 순전파를 계산해야 하는 것을 알 수 있다.

'딥러닝' 카테고리의 다른 글

| 미분 자동 계산 (4) (0) | 2025.03.14 |

|---|---|

| 미분 자동 계산 (3) (0) | 2025.03.13 |

| 미분 자동 계산 (1) (0) | 2025.03.07 |

| 트랜스포머 (Transformer) (3) (0) | 2025.01.10 |

| 트랜스포머 (Transformer) (2) (0) | 2025.01.09 |