1. 행렬 공간(Matrix spaces)

■ 행렬 공간은 모든 3×3 크기의 (정방)행렬의 공간을 의미한다.

■ 행렬 공간은 벡터 공간에 대한 조건을 만족하므로 행렬 공간은 벡터 공간이다. 그 이유는 행렬들끼리 선형 결합을 한 결과도 같은 차원의 공간에 위치하기 때문이다.

■ 예를 들어 다음과 같은 3×3행렬 M1,M2와 임의의 상수 c1,c2가 존재할 때, M1과 M2의 선형 결합은 다음과 같다.

c1M1+c2M2=c1[a11a12a13a21a22a23a31a32a33]+c2[b11b12b13b21b22b23b31b32b33]

■ 위와 같이 선형 결합을 해도 선형 결합 결과 행렬은 여전히 같은 차원의 행렬 공간에 존재한다. 둘을 더한 행렬은 덧셈을 했을 때 결과가 집합 내부에 머무는가 u+v∈V를 만족한다. 그리고 c1M1이나 c2M2는 c⋅u∈V를 만족한다.

■ 그러므로 M1,M2∈V라면 두 행렬의 선형 결합 c1M1+c2M2도 c1M1+c2M2∈V가 된다.

■ 이렇게 되는 이유는, 선형 결합 연산은 역 연산이 가능하기 때문이다. 여기서의 선형 결합은 임의의 상수를 곱하고 같은 공간 V에 있는 어떤 행렬과 다른 행렬에 대해 덧셈 연산을 한 것이므로, 반대로 뺄셈 연산을 수행하고 곱한 상수만큼 나누면 V에 속하는 원래의 행렬로 돌아온다. 그러므로 행렬들끼리 선형 결합을 한 결과가 같은 차원의 공간에 위치하는 것은 당연한 결과이다.

■ 반면, 행렬곱 M1M2는 공간이 달라진다. M1M2는 다음과 같이 선형 결합 연산과는 다른 형태 또는 성질을 가지기 때문에 '공간 안에서 선형 결합'으로 보지 않는다.

M1M2=[a11a12a13a21a22a23a31a32a33][b11b12b13b21b22b23b31b32b33]

- 예를 들어 두 개의 3×3 대칭행렬을 더하면(혹은 빼면) 여전히 대칭행렬이다. 하지만 두 대칭행렬을 행렬곱하면 더 이상 대칭행렬이 아닐 수 있다.

1.1 행렬 공간의 기저, 차원

■ 3×3 크기의 행렬 M은 부분공간을 가지며, M의 부분 공간으로 다음과 같은 행렬들을 가질 수 있다.

- ① 3×3 대칭행렬

- ② 3×3 상삼각행렬

- ③ 3×3 대각행렬

■ 여기서 알고 싶은 것은 위의 부분공간 행렬들의 기저와 차원이다.

1.1.1 Basis of M

■ 기저 벡터가 되기 위해서는 기저 벡터들은 선형 독립이어야 하며, 기저 벡터들의 선형 결합을 통해 기저 벡터가 속하는 공간 내에 있는 어떠한 벡터도 생성할 수 있어야 한다.

■ 그리고 차원은 행렬의 rank와 같으며, rank는 행렬 안의 벡터들이 정의할 수 있는 차원을 의미한다. 즉, 3×3 행렬의 rank = 3이라면, 행렬의 행벡터나 열벡터들의 선형 결합으로 표현할 수 있는 공간의 차원을 의미한다.

■ 그러나 행렬 공간의 차원은 조금 다르다. 여기서는 3×3 크기의 행렬 M을 하나의 벡터로 간주하고, 그 행렬이 표현할 수 있는 공간이다.

■ 벡터의 차원은 벡터를 구성하고 있는 성분의 수이다.

■ 그러므로 행렬 M을 하나의 벡터로 간주할 경우, 행렬 공간의 차원은 행렬 M을 구성하고 있는 원소의 개수가 된다. M은 3×3이므로 M의 차원은 9가 된다.

■ M의 차원은 9차원. 즉, M은 9차원 공간이므로 M의 기저는 9개이며, 여기서는 행렬을 하나의 벡터로 간주하므로 M의 가장 간단한 기저는 다음과 같다.

M1[100000000]M2[010000000]M3[001000000]M4[000100000]M5[000010000]M6[000001000]M7[000000100]M8[000000010]M9[000000001] - 기저가 1과 0으로 구성되어 있기 때문에 위의 9가지 기저 행렬은 표준 기저이다.

■ 위의 9가지 기저 행렬의 선형 결합을 통해 3×3 크기 행렬을 어떠한 형태라도 만들 수 있다.

■ 즉 3×3 크기 M의 부분 공간인 ① 3×3 대칭행렬, ② 3×3 상삼각행렬, ③ 3×3 대각행렬은 위의 9가지 기저 행렬의 선형 결합으로 만들 수 있으며, 선형 결합의 결과는 여전히 M과 동일한 공간에 존재하기 때문에 3×3 크기의 대칭행렬, 상삼각행렬, 대각행렬은 M의 부분공간이 되는 것이다.

1.2 Symmetric matrix as a subspace of M

■ 다음과 같은 3×3 대칭행렬을 S라고 하자. S는 M의 부분공간이며, 주대각선을 기준으로 위아래의 원소들이 대칭 형태이다.

S=[abcbdecef]

■ 행렬 M의 9가지 기저행렬 중 M1,M5,M9는 대칭행렬이므로 M의 기저행렬 M1,M5,M9는 S의 기저에 포함된다.

■ 그리고 M2와 M4의 선형 결합 1⋅M2+1⋅M4, M3와 M7의 선형 결합 1⋅M3+1⋅M7, M6와 M8의 선형 결합 1⋅M6+1⋅M8으로 대칭행렬을 만들 수 있다. 그러므로 이들의 선형 결합의 결과도 대칭행렬의 기저에 포함된다.

■ 대칭행렬 S의 기저는 위의 기저들을 포함하여 다음과 같이 6개가 된다.

[100000000]S1[000010000]S2[000000001]S3[010100000]S4[001000100]S5[000001010]S6

■ 기저가 6개라는 것은 대칭행렬 S의 차원은 6차원이라는 의미이다. 이 6가지 대칭행렬의 기저의 선형 결합을 통해 대칭행렬 공간에 존재하는 어떠한 행렬도 만들 수 있다.

1.3 Upper triangular matrix as a subspace of M

■ 다음과 같은 3×3 상삼각행렬을 U라고 하자. U역시 M의 부분공간이며, 다음과 같은 형태를 갖는다.

U=[abc0de00f]

■ 행렬 M의 9가지 기저행렬 중 M1,M2,M3,M5,M6,M9는 상삼각행렬이므로 M의 기저행렬 M1,M2,M3,M5,M6,M9는 U의 기저에 포함된다.

■ 상삼각행렬 U는 위의 기저들을 기저로 가진다.

[100000000]U1[010000000]U2[001000000]U3[000010000]U4[000001000]U5[000000001]U6

■ 상삼각행렬도 6개의 기저를 가지므로 상삼각행렬 U의 차원은 6이다. 그리고 이 6가지 상삼각행렬의 기저의 선형 결합을 통해 상삼각행렬 공간에 존재하는 어떠한 행렬도 만들 수 있다.

1.4 Diagonal matrix as a subspace of M

■ 대각행렬을 D라고 하자. 대각행렬 D는 다음과 같이 M의 부분공간 대칭행렬 S와 상삼각행렬 U의 교집합으로 정의할 수 있다.

S∩U=D⇒[abcbdecef]∩[abc0de00f]=[a000d000f]

- 대각행렬 D의 원소 a,d,f는 모두 S와 U에 있는 벡터들이다.

■ 대각행렬 D는 3개의 원소만 있기 때문에 D의 차원은 3차원이다. 즉, dim(S∩U)=dim(D)3으로 표현할 수 있다.

■ 반면, S와 U의 합집합. 즉, S에 있거나 U에 있는 원소들로 정의되는 합집합 S∪U는 S∩U와 달리 M의 부분공간으로 성립되지 않는다.

S∪U=D⇒[abcbdecef]∪[abc0de00f]

■ S∪U을 M의 두 부분공간이 합쳐지는 것으로 생각할 수 있는데, 이것은 애초에 성립되지 않는다.

- S와 U는 9차원 공간 M의 6차원 부분공간이다. 이 둘의 기저 행렬들을 기저 벡터로 생각한다면, 기저 행렬은 서로 다른 방향을 향하고 있기 때문에, 단순히 S와 U를 합칠 수 없다.

■ 단, S와 U의 합은 성립한다. 그 이유는 다음과 같이 S와 U를 더하면, M 형태의 행렬이 되기 때문이다. 정확히는 두 부분공간을 더해서 만들어지는 행렬은 9개의 원소를 가지므로 9차원 공간인 M이 된다.

S+U=M⇒[abcbdecef]+[abc0de00f]=[a′b′c′d′e′f′g′h′i′]

■ 즉, S+U는 S+U = any element of S + any element of U = all 3 \times 3 Matrix가 된다. S와 U의 선형 결합을 통해 어떠한 3×3행렬 M을 만들어 낼 수 있다는 것이다.

■ 3×3 크기의 행렬 M에 대한 부분공간의 차원을 정리하면 다음과 같다.

- dim(M)=9이고

- ① dim(S)=6

- ② dim(U)=6

- ③ dim(S∩U)=3

- ④ dim(S+U)=9

■ 여기서 dim(S)=6 + dim(U)=6 = 12이며 dim(S∩U)=3 + dim(S+U)=9 = 12가 되는 것을 볼 수 있다.

■ 즉, 두 부분공간이 있다면, 두 부분공간의 차원을 더한 것은 두 부분공간의 교집합의 차원과 합의 차원을 더한 것과 같다.

\( \text{dim}(S) + \text{dim}(U) = \text{dim}(S \cap U) + \text{dim}(S + U) \)

2. 선형대수와 미분 방정식(differential equation)의 관계

■ 벡터 공간이지만, 벡터가 없는 벡터 공간이 있다. 이것은 미분 방정식에서 나온다.

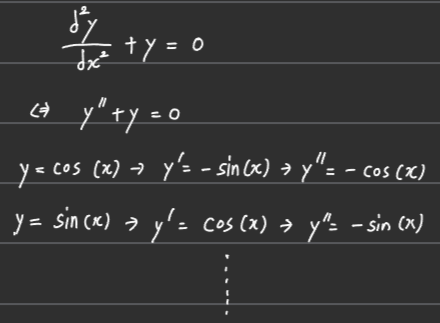

■ 예를 들어 다음과 같은 미분 방정식이 있다고 가정해 보자. d2ydx2+y=0 ■ 이 미분 방정식의 해는 다음과 같은 것들이 가능하다.

■ 이 예시에서 미분 방정식의 해는 다양하겠지만, sin(x),cos(x) 2가지만 존재한다고 가정하면, sin(x),cos(x)는 미분 방정식의 영공간을 나타내는 것으로 볼 수 있다.

■ 그렇다면, 미분 방정식의 영공간의 완전해(complete soultion)은 다음과 같이 sin(x),cos(x)의 선형 결합으로 정의할 수 있다.

y=c1cos(x)+c2sin(x)

■ 이렇게 선형 결합으로 표현할 수 있기 때문에 \(

y = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)

\)를 벡터 공간이라고 할 수 있으며, 이 공간의 기저는 sin(x),cos(x)가 된다.

■ 기저가 2개이므로 이 미분 방정식의 차원(정확히는 해공간의 차원)은 2차원이다. 이는 사실 미분 방정식이 2계이기 때문이다.

■ 정리하면, 선형 미분 방정식의 해를 구한다는 것은 방정식의 해공간에 대한 기저를 찾는 것이다.

■ 예시와 같은 선형 미분 방정식은 벡터처럼 보이지 않고 함수처럼 보인다. 하지만, 이런 선형 미분 방정식을 벡터라고 부를 수 있다. 왜냐하면 더할 수 있고 상수로 곱할 수 있으므로 선형 결합을 취할 수 있기 때문이다.

3. Rank 1 matrices

■ 예를 들어 다음과 같이 계수(rank)가 1인 행렬 A이 있다고 할 때

A=[1452810]

■ row1은 row2의 두 배이므로 row1과 row2는 종속 관계를 갖는다. 즉, row1과 row2는 같은 선상에 위치한다.

■ col1, col2, col3도 실수배 관계에 있기 때문에 종속 관계를 갖으며, col2와 col3는 col1과 같은 선상에 위치한다.

■ 그러므로 이 행렬의 행공간의 기저 개수는 1개이며 열공간의 기저 개수도 1개이다. 즉, 행공간과 열공간은 모두 1차원이다. \( \text{dim} (C(A)) = \text{dim} (C(A^T)) = rank (A) \)

■ 정리하면, rank = 1인 행렬이 표현할 수 있는 공간은 1차원 직선이다.

■ 열공간의 기저(=열벡터)를 [12]T u, 행공간의 기저(=행벡터)를 [145]T, v라고 했을 때

- 행공간의 기저는 C(AT)의 기저이므로 열벡터

■ 여기서 어떤 열벡터와 어떤 행벡터를 column, row 순으로 곱하면 rank 1 행렬 A가 다음과 같이 만들어지는 것을 확인할 수 있다. A=uvT

■ 예를 들어 5×14크기의 행렬이 있고, 이 행렬의 rank = 4라고 하자. 그러면 다음과 같이 rank = 1 행렬 4개의 조합으로 이를 표현할 수 있다.

- A는 rank = 4인 5×14 크기의 행렬. B,C,D,E는 rank = 1인 5×14 크기의 행렬

- 이렇게 원래 행렬을 rank 1 행렬들로 분해하여 나타낼 수 있다.

3.1 rank 1 행렬의 부분공간

■ 예를 들어 5×14 크기의 모든 행렬을 M이라고 가정해보자. M=all 5×14 matrices

■ 집합 M 중에서 rank = 4인 행렬들은 M의 부분 공간이 될 수 있을까. 부분 공간이 되려면 영벡터를 포함하고 스칼라곱을 한 결과와 행렬 끼리의 덧셈 연산에 대해 닫혀 있어야 하지만, 이 조건을 만족하지 않는다.

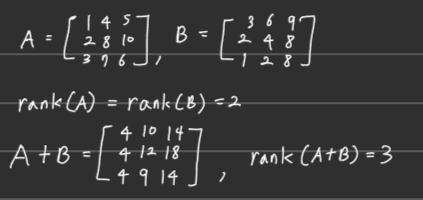

■ 즉, rank = 4인 어떤 행렬과 rank = 4인 또 다른 행렬의 선형 결합 연산을 수행한 결과가 같은 공간에 존재하지 않을 수 있다. ■ 예를 들어 다음과 같이 rank = 2인 행렬 A와 B가 있을 때 A+B의 rank는 3이 된다.

즉, 같은 rank를 가지는 서로 다른 행렬의 선형 결합 결과가 rank = 3이 되어 원래의 rank = 2의 차원에서 벗어나게 된다.

3.1.1 R4 case

■ 이번에는 4차원 공간인 R4의 공간에서, R4의 공간상의 모든 벡터는 다음과 같이 4개의 성분을 가지는 벡터로 표현된다.

v=[v1v2v3v4]

■ 이때 R4의 부분공간 S를 다음과 같이 정의하자.

S=all v in R4 with v1+v2+v3+v4=0

■ S는 R4의 부분공간이며, 3차원이다.

- S는 하나의 선형 방정식 v1+v2+v3+v4=0으로 정의되는 부분공간이다.

- 위 조건을 만족하는 모든 벡터는 v1=−v2−v3−v4와 같이 표현되므로, v1은 v2,v3,v4에 따라 v1이 결정된다.

- v1=−s−t−u라고 하면, v=[v1,v2,v3,v4]는

- v=(−s−t−u,s,t,u)=s(−1,1,0,0)+t(−1,0,1,0)+u(−1,0,0,1)

- 이때 [−1100],[−1010],[−1,0,0,1]은 서로 독립인 벡터 셋이고, 이들이 부분공간 S를 생성하므로 S의 차원은 3이 된다.

■ 사실 v1+v2+v3+v4=0이므로 [v1,v2,v3,v4]는 어떤 행렬 A의 해. 즉, 영공간에 존재하는 벡터이다.

■ 그러므로 v1+v2+v3+v4=0을 만족하는 집합 v는 영공간이기 때문에, 벡터 v에 어떤 상수를 곱해도 0이 되고 같은 공간에 존재하는 다른 벡터와 선형 결합을 한 결과도 같은 공간에 존재하기 때문에 S는 R4의 부분공간이다.

■ v1+v2+v3+v4=0는 A=[1111]라고 하면, Av=0으로 나타낼 수 있다.

■ A=[1111]이므로 A의 rank = 1이다.

- 영공간의 차원은 n−r이므로 4−1=3

■ A의 rank = 1이므로 pivot column의 개수는 1개. 즉, pivot variable은 1개이므로 free variable이 3개이다. 그러므로 free variable들을 하나씩 1, 0으로 설정하면,

■ S의 기저는 위에서 구한 것과 같이 [−1100],[−1010],[−1,0,0,1]이다.

■ A의 열공간은 [1], [1], [1], [1]의 선형 결합으로 정의되며, 어떤 상수를 곱하고 더해도 결과는 상수값이 된다. 그러므로 A의 열공간은 R1이라고 할 수 있다.

■ A의 left nullspace N(AT)는 ATx=0을 찾으면 된다. 이때 AT는 [11111]T이기 때문에 가능한 mathbfx는 0밖에 없다. 그러므로 N(AT)={0}. 즉, N(AT)의 차원은 0차원이다.

■ mathbbR4에서 rank 1 행렬인 A의 주요 부분공간들의 차원을 보면,

- 행공간의 차원은 rank인 1이고 영공간의 차원은 n−r이므로 3이된다. 두 부분공간의 차원의 합은 dim(C(AT))+dim(N(A))=4이며

- 열공간과 left nullspace의 차원의 합은 1 + 0 = 1이된다.

■ 이렇게 부분공간의 각 차원들은 원래 행렬 A의 차원을 나타낸다.

- A는 m×n행렬이며 m=1,n=4이며

- 이는 dim(C(A))+dim(N(AT))=1+0=1×4=dim(C(AT))+dim(N(A))으로 표현할 수 있다.

'선형대수' 카테고리의 다른 글

| Projections onto subspaces (0) | 2025.02.10 |

|---|---|

| Orthogonal vectors and subspaces (0) | 2025.02.10 |

| The four fundamental subspaces (0) | 2025.02.04 |

| Independence, basis, and dimension (0) | 2025.02.04 |

| Solving Ax = b: row reduced form R (0) | 2025.02.04 |